巍巍五塔鎮(zhèn)燕山

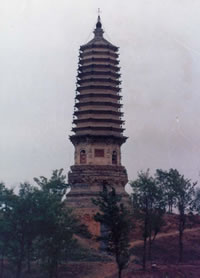

圖為荊軻塔

在易縣縣城南部,自東南而西南,依次呈弧形排列著五座塔,這就是:燕子塔、鎮(zhèn)靈塔、黑塔、白塔和荊軻塔。這五座塔的修建,都和紀念戰(zhàn)國時期燕國的歷史人物有關(guān)。

戰(zhàn)國時期,燕國是“七雄”之一,長期稱雄于北方,其都城建在今北京,在今河北易縣,建有下都。戰(zhàn)國末期,秦國強盛,燕國積弱,面臨被秦國滅掉的危險。為了挽救燕國于危亡,燕太子丹在易縣燕下都籌劃了一幕“荊軻刺秦王”的悲壯活劇。

這幕歷史活劇的結(jié)局,可以說盡人皆知。向燕太子丹推薦荊軻的田光,為“明不言”之志自剄而死;原秦國將領(lǐng)樊於期,為雪秦王戮歿父母宗族之恨自刎而亡;這幕歷史劇的主角荊軻,“圖窮匕首見”,刺殺秦王未遂被秦王斬殺;在易水河畔為荊軻送行擊筑和歌的高漸離,后為報燕國之仇以筑擊秦皇帝,不中而死。時勢使然,燕國最終被秦國所滅。

荊軻刺秦王失敗之后,人們尊奉荊軻為義士,太子丹在荊軻館旁筑一衣冠冢,后又稱荊軻山。到了遼乾統(tǒng)三年(公元1103年)又在冢上建塔,因塔建在荊軻山上,且傳為紀念荊軻而建,故稱荊軻塔。又因遼代在荊軻山上還建有圣塔院,故又稱此塔為圣塔院塔。后寺、塔俱毀,現(xiàn)存之塔,為明代重建,清代修葺,1985年又進行全面維修。有考證說,荊軻塔的修建,實為佛教產(chǎn)物,但在當(dāng)?shù)貜V傳是為紀念荊軻而建,在清代樹立的石碑上,確實刻有“寺與塔為山而設(shè),為軻而設(shè)也”的記載。據(jù)說,古時每逢清明節(jié),鄉(xiāng)民都在塔上張掛白幡,設(shè)三牲祭品,為荊軻招魂,故俗稱招魂塔。

荊軻塔為八角十三層實心磚塔,通高26米,磚石結(jié)構(gòu),造型典雅。塔身下面是一個八角形磚砌臺座,臺上建須彌座,須彌座上以磚雕制出平座欄桿,整個須彌座雕飾極為富麗。塔身往上每層高度遞減,使塔身輕盈挺秀。此塔深受歷代名人關(guān)注,現(xiàn)為河北省文物保護單位。

荊軻作為一名刺客而能名垂千古,是與樊於期的死義分不開的。樊於期死后,在樊館附近,鄉(xiāng)民逐漸聚居成村,因山上有紅土,傳說那是樊於期的鮮血所染,遂取名“血山”。元代中統(tǒng)二年(公元1261年),當(dāng)?shù)丶澝裨谶@里修建了一座鎮(zhèn)靈塔,來紀念樊於期。塔現(xiàn)殘高7米,三層方形,磚石結(jié)構(gòu),造型奇特。三層代表“天、地、人”三才,四方無頂,象征樊於期遺體有四肢而無頭顱。對于樊於期的死,后人多有不同看法,但多數(shù)人以“輕生重義”而予以同情和贊頌。

后人還在燕子城(今燕子村)觀音禪寺內(nèi)建塔一座,相傳是為紀念燕太子丹而造。此塔為八角十三層,密檐式磚結(jié)構(gòu),通高16.5米,現(xiàn)存塔為明代建筑風(fēng)格,省文物保護單位。

至于黑塔和白塔,相傳是為紀念左伯桃和羊角哀而建。據(jù)傳,燕國名士羊角哀與左伯桃為友,聞楚王賢,共往投奔。路遇風(fēng)雪,衣薄糧少,左伯桃并衣糧于羊角哀,自入空樹死。羊角哀入楚為上卿,備厚禮葬左伯桃。羊角哀夢見左伯桃訴說被墓鄰滋擾,不得安息,醒后即拔劍自刎,急赴九泉去護故人。后世遂稱友誼深厚者為“羊左”、“羊左之交”。黑塔是為紀念羊角哀而建,高約13米,白塔是為紀念左伯桃而建,高約15米,均為磚結(jié)構(gòu)六角三層。兩塔始建于元代,明代重修。可惜黑塔于1996年因大雨倒塌,現(xiàn)尚未修復(fù)。但羊左友誼,千古傳頌。

這五座塔,建筑風(fēng)格各異,巍然挺立于易水河畔,被稱為“五塔鎮(zhèn)燕山”。