北岳廟

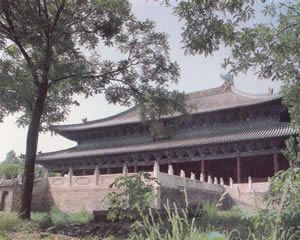

圖為曲陽縣北岳廟主體建筑德寧之殿

北岳為五岳之一。五岳為中國五大名山的總稱。五岳的名稱,始見于《周禮》。據(jù)史學(xué)家考證,五岳制度始于漢武帝,漢宣帝確定以今河南的嵩山為中岳,山東的泰山為東岳,陜西的華山為西岳,安徽的天柱山為南岳,河北的恒山為北岳。其后又改今湖南的衡山為南岳,隋以后遂成定制。從西漢到金元?dú)v代史書都明確記載恒山在曲陽縣西北,主峰大茂山,又名神仙山(在今河北省阜平縣東北緣、唐縣西北緣)。由于歷史上的種種原因,明代又以今山西渾源的玄武山為恒山,但秩祀仍在曲陽,至清初順治十七年(公元1660年)始改祭岳于渾源。

五岳自古至今,其名望甚高,因其傳說為群神所居,歷代帝王多往祭祀。位于河北省曲陽縣城內(nèi)西南隅的北岳廟,就是為古代帝王將相遙祭“北岳恒山之神”而建的,故名北岳廟。北岳廟是河北省著名的古代建筑,被國務(wù)院列為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

北岳廟原名北岳安天元圣帝廟,簡稱北岳真君廟或北岳廟。據(jù)《曲陽縣志》載,早在漢武帝天漢三年(公元前98年)就在曲陽建了北岳廟。后縣治所遷址于今地,現(xiàn)在的北岳廟,是在北魏宣武帝年間(公元500—515年)縣治所遷址后修建的。到了唐太宗貞觀年間(公元627—649年),又重修了北岳廟。唐以后,宋、元、明、清各代均有修葺甚至重建。現(xiàn)存的北岳廟古代建筑,除殘存的一些唐代建筑余風(fēng)外,主要為宋、元時(shí)期的建筑風(fēng)格。北岳廟規(guī)模宏大,建筑眾多。據(jù)明刻《北岳廟圖》記載,當(dāng)時(shí)廟宇面積約17.4萬平方米,其中建筑面積就有5.4萬多平方米。現(xiàn)存廟宇建筑已遠(yuǎn)不及當(dāng)年,今保留面積,南北長300米,東西寬139米。

北岳廟的建筑布局呈田字形,采用以中軸線為主兩相對稱的古典建筑形式。在南北中軸線上,自南而北,現(xiàn)存古建筑主要有御香亭、凌霄門、山門、飛石殿遺址和德寧之殿等。

德寧之殿是北岳廟的主體建筑,于元代至正七年(公元1347年)重建,坐落在中軸線北部,是我國現(xiàn)存的元代建筑中較大的建筑物。德寧之殿的建筑,雄偉壯觀,大殿通高30米,占地2000多平方米,建筑在石砌的臺(tái)階之上,周圍有白玉石欄桿,殿堂前有高大的月臺(tái)。大殿面寬九間,進(jìn)深六間,四周出廊,重檐廡殿式,琉璃瓦剪邊和花脊,青瓦蓋頂。整個(gè)建筑結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),保存著宋、元時(shí)期的建筑特征,在建筑史上有著重要價(jià)值。

值得稱道的是殿內(nèi)的壁畫。殿內(nèi)東西兩壁繪有巨幅“天宮圖”,東壁為“云行雨施”,西壁為“萬國顯寧”,各高6.5米,長17.7米。壁畫畫面完整,布局疏密得當(dāng),繪畫技藝精湛,是宋、元藝人仿唐代大畫家吳道子的畫風(fēng)所繪。所繪人物最高者達(dá)3.3米,線條流暢自如,著筆工整,色彩濃淡適度,旗幡衣帶,隨風(fēng)飄拂,形象優(yōu)美,神態(tài)各異,栩栩如生。東壁的巨龍,形體蜿蜒,兩眼光亮,四爪蒼勁,若浮若動(dòng)。特別是西壁的“飛天之神”,相貌猙獰,毛骨森奇,肌肉粗健,橫槍倒戈,順風(fēng)飛奔,勢若騰云駕霧,為德寧之殿壁畫的代表作。兩壁畫人物共73個(gè),形神各異,無一雷同。“天宮圖”壁畫,在我國實(shí)屬罕見,其鮮明的時(shí)代性和獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格,在我國繪畫史上占有重要地位。

此外,在大殿北面墻壁畫有《北岳恒山神出巡圖》,這幅壁畫,長約27米,這樣高大的巨幅壁畫,在我國也不多見。

飛石殿,相傳為紀(jì)念隕石降于曲陽而建,清宣統(tǒng)元年(公元1909年)燒毀,現(xiàn)僅存殿基。

御香亭,為平面八角形,三層檐,布瓦頂,花琉璃脊,內(nèi)外檐柱各八根,四面設(shè)券門,臺(tái)基高1.5米,玲瓏俊俏,系明代建筑,新中國建立后重修,保存完好。

北岳廟碑碣林立,現(xiàn)存北魏、北齊、唐、宋、元、明、清各代碑碣137通,是河北省最大的碑群之一。這些碑刻是研究北岳廟歷史的寶貴資料,而且真、草、隸、篆、行各體俱備,在一定程度上代表了不同時(shí)期的書法藝術(shù)水平,具有很高的藝術(shù)價(jià)值,為我國現(xiàn)存的書法藝術(shù)珍品。

交通圖:

交通: 北岳廟距石家莊、保定均為70余公里,自駕車可從京深高速定州出口下道,沿定龍(定州至龍泉關(guān))公路西北行20公里即到。